84年前的那個7月,錢鍾書和楊絳結為夫妻。結婚時,人們都希望白頭偕老,可成千上萬個門口,總有個人要先走。

今天的「人物」,寫給這對令人唏噓的愛人。

1935 年 7 月 13 日,一場特殊的婚禮在蘇州廟堂巷舉行。

這是當年最熱的一天,新郎、新娘都穿上了正式的禮服。新郎穿的是黑色西裝,因為太熱,西裝上的白色領圈被汗水浸得又黃又軟。結婚照上,每個人都大汗淋漓,顯得狼狽不堪。

領圈被汗水浸透的那位新郎,正是錢鍾書,新娘是楊絳。

兩人對婚禮的這一幕記憶猶新,錢鍾書甚至把它寫進了《圍城》中。

那一年,錢鍾書24 歲,楊絳 23 歲。

錢鍾書在《圍城》中將婚姻比作圍城,城外的人想進來,城里的人想出去。

可他和楊絳卻是例外。

許多年前,楊絳讀到英國傳記作家概括最理想的婚姻:

「我見到她之前,從未想到要結婚;我娶了她幾十年,從未后悔娶她,也未想過要娶別的女人。」

楊絳把它念給錢鍾書聽,錢鍾書當即回應:「我和他一樣」。

楊絳答:「我也一樣。

」

自那時起,他們只有生ㄙㄧˇ,再無別離。

門不當,戶不對的婚姻

《圣經》里有這樣一句話:「有的時候,人和人的緣分,一面就足夠了。因為,他就是前世的愛人。」

楊絳和錢鍾書恰恰就應了這句話。

1932年,楊絳在清華大學古月堂前,結識了錢鍾書,兩人一見如故,相見恨晚。

初次見面錢鍾書便急切地澄清:「外界傳說我已經訂婚,這不是事實,請你不要相信。」

楊絳也緊張地說道:「有人說費孝通是我的男朋友,這也不是事實。」

錢鍾書被她「頡眼榮光憶初見,薔薇細瓣浸醍醐」的淡雅別致所深深吸引,楊絳覺得他眉宇間「蔚然而深秀」。

一見鐘情定終身,真實地發生在了他們兩人的身上。這一遇,便是66年的陪伴。

1935年,錢鍾書和楊絳走進婚姻的殿堂。冰心說:「他們是作家中最美滿和幸福的一對。」

世人提起兩人的婚姻,也總說他們是珠聯璧合,門當戶對。

其實兩人的婚姻門不當,戶不對。

錢鍾書家是舊式人家,重男輕女,女兒閨中待字,知書識禮就行。

楊絳家是新式人家,男女并重,婚姻職業自主。

楊絳記得,她結婚那天磕了無數個頭,拜完長輩,又拜祠堂的祖宗,還得進廚房拜灶神。

她倒不覺得苦,只是擔心父親若知道她結個婚得磕這麼多頭,還不知道有多心疼。

她說:

「從舊俗,行舊禮,一點沒有‘下嫁’的感覺。叩拜不過跪一下,禮節而已,和鞠躬沒多大分別。如果男女雙方計較這類細節,那麼趁早打聽清楚彼此的家庭狀況,不合適不要結婚。」

全無生活能力的丈夫

兩人婚后的7月,錢鍾書考取英國庚款留學生,赴英國牛津大學艾克賽特學院英文系留學。

那時楊絳還沒有畢業,但是考慮到自家這位清華才子,從小生活在優裕的家庭環境中,被嬌養慣了。

除了讀書之外,其它生活瑣事一概不關心,尤其是不善于生活自理,處處得有人照顧、侍候他。

所以她下定決心跟丈夫一起去英國。

錢鍾書與妻子楊絳結了婚到英國牛津求學。

他們離家遠處,不復在父母庇蔭之下,都有些戰戰兢兢。但有彼此作伴,尚可以相依為命。

錢鍾書初到牛津,就磕掉大半個門牙。他用手絹捂住嘴走回去,楊絳見他滿口鮮ㄒㄧㄝˇ,急得不知如何是好。

婚后,楊絳才從點點滴滴的生活瑣事上,知道丈夫是怎樣的「拙手笨腳」。

他不會打胡蝶結,分不清左腳右腳,拿筷子只會像小孩兒那樣一手抓,全然沒有做學問時的那種瀟灑勁。

楊絳本來是個十指不沾陽春水的大小姐,嫁給錢鍾書之后,心甘情愿做起了小家庭的總管家兼「老媽子」。

錢鍾書對生活事務一竅不通,她就將家里的活全部包攬;錢鍾書總是闖禍,她就全部替他解決。

懷孕住院期間,錢鍾書只能一個人過日子,每次到產院探望,常苦著臉說:「我做壞事了。」

我做壞事了,臺燈弄壞了;

我做壞事了,墨水染了桌布;

我做壞事了,門軸兩頭的球掉了一個,門關不上了;

……

楊絳回應他的,總是輕描淡寫地「不要緊,我來弄。」因為愛,她用無盡的溫柔去包容這個大孩子。

錢鍾書對她所說的「不要緊」深信不疑。

她出院后,果然將錢鍾書做的種種「壞事」一一化解。

從此以后,她的「不要緊」三個字成了他的定海神針,只要有她在,一切都不要緊。

托庇于楊絳的處處不要緊,錢鍾書才得以安安穩穩地讀他的書,做他的學問。

楊絳說:「我最大的功勞,是保住了錢鍾書的淘氣和那一團癡氣。這是錢鍾書的最可貴處。他淘氣、天真,加上他過人的智慧,成了現在眾人心目中,博學而又風趣的錢鍾書。」

沒有完美的生活,只有包容的人生

許多人常常感慨,再深厚的感情,也抵不過柴米油鹽的消磨。

就如《圍城》里在開篇時,所寫的那樣:

「圍在城里的人想逃出來,城外的人想沖進去,對婚姻也罷,職業也罷,人生的愿望大都如此。」

楊絳與錢鍾書卻著實從瑣碎的婚姻生活中,完美跳脫出來。

他們懂得彼此,也會相互包容。

1942年,楊絳創作的《稱心如意》話劇登上舞臺,錢鍾書坐不住了。

他對夫人說:「我想寫一本書,你支持我嗎?」

楊絳不但支持,還催促他快點完成。

為了節省開支,她還把家里的女傭辭退了,自己包攬了所有的家務活,只希望錢鍾書的作品能早點問世。

曾經的名門小姐,心甘情愿做了「灶下婢」,沒有一絲抱怨。

錢鍾書看在眼里,記在心里。

愛是需要學習的,與楊絳成為夫妻后,錢鍾書慢慢也學會了體貼人。

一天早上,楊絳還在睡夢中,錢鍾書就在廚房里忙活起來。

平日里「拙手笨腳」的他為夫人煮了雞蛋,烤了面包,熱了牛奶,還泡了英式紅茶,給她悄悄端到了床上。

楊絳說:「這是我吃過的最香的早飯。」

后來,錢鍾書將做早餐的習慣延續了幾十年,熱牛奶,煮雞蛋,烤面包,一做就做了一輩子。

1947年,《圍城》問世。

錢鍾書接受采訪時說:

「這兩年我的夫人為我付出了許多,讓我專心寫作,幫我攔了外界很多干擾,這本書應該屬于她。她在我眼里是最賢的妻,最才的女。」

錢鍾書曾用一句話,形容他與楊絳的愛情:「絕無僅有的結合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。」

他們的家很樸素,與人無爭,只求相聚在一起。

女兒阿圓常說:「我和爸爸是哥們,我們是媽媽的兩個頑童,爸爸還不配做我的哥哥,只配做弟弟。」

三個人在一起平淡的生活,也充滿了無窮的趣味。

顛沛流離的一生,全靠相互成全

時光靜靜流逝著,可再美好的故事總有謝幕的一天。

戰爭像突如其來的颶風,把他們連根拔起,然后惡意置于陌生的荒地。

在那里,他們成為時代的孤兒。從此一生流離,半生坎坷。

最艱苦的日子在珍珠港事變之后,抗日戰爭之前,他們淪陷上海。

錢鍾書除了在教會大學教課,又增添了兩名拜門學生,但他們的生活還是愈來愈苦。

只是柴和米,就并非易事。

貧困與疾病總是相連的。

錢鍾書在這段時期,每年生一次病;女兒阿圓從小體弱多病,念書念得斷斷續續。

小學共六年,她從未上足一個學期的課。

楊絳與錢鍾書淪陷上海期間,飽經憂患,也見到世態炎涼。

他們夫婦常把日常的感受,當做美ㄐㄧㄡˇ般淺斟低酌,細細品嘗。

戰爭勝利后,他們接觸到各式各樣的人。

每次外出歸來,總有許多研究,種種探索。

二人把所見所聞,剖析琢磨,讀通了許多人,許多事。

1949年夏,錢鍾書夫婦得到清華母校的聘請,攜帶女兒,踏上火車來到清華。

錢鍾書擔任教授,主要指導研究生,楊絳則兼任教授,自稱「散工」。

因為按照清華舊規,夫妻不能在同校同任教授。

彼時的阿圓已經長大,到清華后,她打算在清華附中上學。

楊絳看到國中學生開會多,考慮到女兒好不容易剛養好病,因此讓孩子休學,功課由她自己教。

可惜好景不長,安頓的日子沒過多久,1966年便迎來了「文革」。

那段時期所帶來的群體狂熱,使錢鍾書夫婦的命運,變得如同一朵長河里的浪花,無論是反抗還是低吟,都被時代的洪流所裹挾。

他們被革命群眾「揪出」成了「牛鬼神蛇」,身心經受了莫大的沖擊。

可漫長的十年間,他們相依為命,任何人、任何事都沒能將兩人分離。

他們有自己的處世原則,錢鍾書的名言是:

「If we don’t have freedom of speech,at least we have freedom of silence.

」

(如果我們無法擁有言論的自由,我們至少還擁有沉默的自由。)

1977年,「文革」結束,他們終于有了自己的家。

自從遷居北京西城區的三里河寓所,他們好像長途跋涉之后,總算可以安頓下來了。

那年,錢鍾書已經67歲,楊絳66歲。

兩人每天在起居室各據一書桌,靜靜地讀書寫作。

阿圓回到家,三個人就在院子里散步,把玩石子。他們都不愿再四處奔波,只想日常相守。

1990年,錢鍾書的小說《圍城》改為電視劇播出,他一下子成了名人。許多人慕名從遠地趕來,想要一睹錢老的風采。

向來喜清靜的錢鍾書,當然不愿做動物園里的稀奇怪獸,楊絳只好守住大門,為他擋客。

錢鍾書每天都要收到許多不相識者的信件,但他每天醒來的第一件事是回信,他稱「還債」。

但是債總還不清,今天還了,明天又欠。

人世間也不會有童話故事那樣的結局:從此,他們永遠過上了幸福快樂的日子。

楊絳與錢鍾書一生坎坷,到了暮年才有一個安頓的居處。

但老病相催,他們在人生道路上已經走到了盡頭。

「你放心,有我吶!」

「這是一個萬里長夢。夢境歷歷如真,醒來還如在夢中,我們終究還是走上了古驛道。」

楊絳在《我們仨》書本的扉頁寫道。

楊絳在「古驛道」上的相聚相失,指的正是錢鍾書最后住院直至逝世的日子,古驛道如同從塵世通往另一個世界的黃泉路,那艘船便是丈夫所住的311病房。

1994年夏,錢鍾書住進醫院。楊絳每天去看他,送飯送菜。

在丈夫生病期間,也是阿圓病危前夕,楊絳來回奔波,四處操勞。

三人分居三處,其中的心酸無法用言語形容。

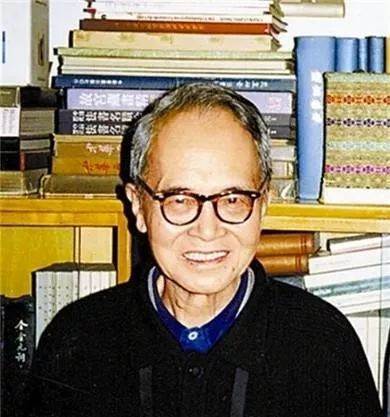

錢鍾書、楊絳與女兒錢媛

當錢鍾書在病中時,她向老天祈禱:照顧人,他不如我,我只愿比他能多活一年。

深受疾病纏身的錢鍾書,每天都強打著精神,張開眼又閉上,他很倦怠,話也懶說。

楊絳雖然天天見到他,卻覺得他離自己很遙遠。

沒過多少時日,阿圓終于先走一步,離開了人世。

楊絳告訴丈夫,阿圓是在沉睡中去的。

「現在她什麼病都不怕了,我也不用起早貪黑忙個沒完沒了了。自從生了阿圓,永遠牽腸掛肚,以后咱就不用牽掛了。」

楊絳口上說著不必牽掛,心上卻牽扯得痛。錢鍾書默默點頭,卻閉著眼睛。

老人的眼睛是干枯的,只會心上流淚。

錢鍾書眼里是灼熱的痛和苦,他黯然看著自己的妻子,卻講不出話來,也沒有哭泣。

楊絳自己以為已經結成硬塊的心,又張開幾只眼睛,潸潸流淚,把胸中那個疙疙瘩瘩的硬塊,濕潤得柔軟了些。

錢鍾書與女兒錢媛

她的手是冰冷的。

她摸摸丈夫的手,手心很燙,脈搏急促,錢鍾書又發燒了。

自從失去女兒,楊絳內臟受傷,四肢也乏力,每天顫顫巍巍地在驛道上走,總能走到船上,與即將離開人世的丈夫相聚。

彼時的錢鍾書已經骨瘦如柴,他已沒有力氣說話。

短短一年后,88歲的錢鍾書也永遠離開了楊絳,那是1998年12月19日。

這位老人只記得那一晚,丈夫強睜著眼睛看著自己,她說:「你倦了,閉上眼,睡吧。」

錢鍾書用盡所有力氣道出一句:「絳,好好里(好生過)」,之后便永遠地閉上了眼睛。

臨終時,錢鍾書一眼未合好,楊絳附他耳邊說:「你放心,有我吶!」

兩人一起攜手走過六十三年的風雨路,無論兩人在國外求學生涯,還是文革時期的改造都沒能把他倆分開,這一次分離則是陰陽兩隔。

世間好物不堅牢,彩云易散琉璃脆。

楊絳清醒地看到以前當作「我們家」的三里河寓所,變為只是旅途上的客棧。

往后的家在哪里,她不知道,她還在尋覓歸途。

錢鍾書、楊絳與女兒錢媛

世事悲喜皆過客,有愛之處才是家

87歲的楊絳送走了生命中最重要的女兒與丈夫,他們三個走散了。

北京三里河寓所,只剩下楊絳一人,以前熱熱鬧鬧的「家」,變成了旅途上的客棧,很多人在散了之后就開始終身流浪。

人一個一個走掉,走得很遠、很久。留在里面沒有走的人,體態漸孱弱,步履漸蹣跚,屋內愈來愈靜,聽得見墻上時鐘滴答的聲音。

院子里的梔子花還開著,只是在黃昏的陽光里看它,怎麼看都覺得凄清。

她曾感嘆:「剩下的這個我,再也找不到他們了。我只能把我們一同生活的歲月,重溫一遍,和他們再聚聚。」

錢鍾書離世時留給楊絳的最后一句話是:「絳,好好里」,這句話支撐了楊絳往后余生的18年。

晚年的楊絳,在丈夫和女兒相繼離世之后,于三里河寓所里過著孤苦隱士般的生活。

她把這間寓所稱為「人生的客棧」,世事悲喜皆為過客。

她說:「有他們的地方才是家。」

此后便深居簡出,寫了紀念親人的回憶散文《我們仨》,晚年在回憶中找尋家的足跡。

往者弗成留,逝者弗成追。缺少了親人的孤清歲月,再堅忍也是凄涼。

每日,楊絳獨自一人,全身心整理錢鍾書留下的幾麻袋天書般的中外文書稿,有7萬頁之多。

2007年,她以96歲高齡推出散文集《走到人生邊上》,其中寫道:

「我已經走到了人生的邊緣,我無法確知自己還能往前走多遠,壽命是不由自主的,但我很清楚我快‘回家’了。我得洗凈這一百年沾染的污穢‘回家’。我沒有‘登泰山而小天下’之感,只在自己的小天地里過平靜的生活。細想至此,我心靜如水,我該平和地迎接每一天,過好每一天,準備回家。」

2016年5月25日凌晨,楊絳先生離世,享年105歲。

她早年借翻譯英國詩人蘭德的詩句,寫下了自己無聲的心語:

「我和誰都不爭,和誰爭我都不屑;我愛大自然,其次就是藝術;我雙手烤著,生命之火取暖;火萎了,我也準備走了。

」

楊絳先生終于「回家」了,這不是謝幕,而是他們仨的團聚。

錢鍾書在世時,楊絳做過一個夢。

夢中她與丈夫一同散步,說說笑笑,走到了不知名的巷子里。

太陽已經下山,黃昏薄暮,蒼蒼茫茫中,錢鍾書突然不見了。

她四顧尋找,大聲呼喊,沒人應答。

喊聲落在曠野里,沒留下一點依稀的回聲。

徹底的寂靜,給沉沉夜色增添了分量,也加深了她的孤凄,「鐘書自顧自先回家了嗎?」

夢醒后,楊絳發現錢鍾書在她旁邊睡得正酣,她埋怨他怎麼一聲不響就撇下自己先走了。

后來讀到《聽楊絳談往事》,看到這句話:

「鐘書病中,我只求比他多活一年。照顧人,男不如女。我盡力保養自己,爭求‘夫在先,妻在后’,錯了次序就糟糕了。」

兩人生前對彼此說的最后一句話,是與至愛陰陽兩隔前的最后關懷與不舍。

「絳,好好里」

「你放心,有我吶!」

半個世紀來,錢鍾書與楊絳琴瑟和諧,淡薄名利,從學生時代一直攜手走向生命的終點,彼此相伴了63年。

年少時的一見鐘情,苦難時的相依為命,行將就木時的生ㄙㄧˇ離別,這條路漫長而艱辛,難以與外人言說,那是真正的生ㄙㄧˇ相依。

被時代裹挾大半生的他們一生坎坷,到了暮年才有一個安定的居所。

然而老病相催,兩位白發蒼蒼的老人已經走完了生命的盡頭。

如今他們仨,終于在另一座圍城相聚了。